Skymars est de retour !

Ce projet, fruit d'un an de travail par sept étudiants (Anaïs Auzanneau, Adrien Chancerel, Paul Magnier, Nicolas Bout, Adèle Cheval, Absa Ndiaye et Guillaume Sibille), s’est soudainement suspendu lorsque le signal du ballon-sonde s’est arrêté, sonnant le glas sur le sort de la nacelle qui contenait toutes les données d’observation.

Les sept étudiants ont cherché longuement aux alentours de la dernière localisation vers Le Caire des Hautes-Alpes et Vitrolles. Mais sans succès …

18 mois plus tard, la nacelle réapparait sur le radar !

La chasse à la nacelle !

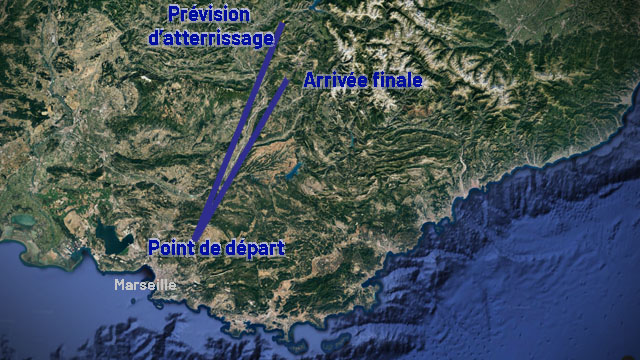

Après avoir lancé la nacelle à Rousset, le ballon-sonde, poussé par le vent, a atterri dans une zone blanche. Sans réseau, les différents GPS embarqués à bord ne parviennent plus à communiquer les données de sa géolocalisation.

Absa, Adrien, Anaïs, Paul, Nicolas, Adèle et Guillaume se sont donc lancés à la chasse de la nacelle autour du lac de Serre-Ponçon à environ 160 km de la zone de lancement.

Pendant plusieurs jours, les membres de l’équipe et des bénévoles ont cherché en vain. Après la remise des prix par STMicroelectronics en septembre 2019, les jeunes ingénieurs perdent tout espoir de retrouver leur nacelle.

Le 21 octobre 2020, en plein après-midi, l’équipe de Skymars reçoit un message, de la part d’un chasseur qui a trouvé d’une étrange boîte avec leurs coordonnées inscrites dessus.

Même s’ils n’ont pu remporter l’un des prix de « In The Sky », les sept membres ne cachent pas leur joie. Ils ont hâte de récupérer les données de l’expérience afin de voir si ces dernières sont exploitables pour en tirer des conclusions scientifiques.

En attendant, ils nous ont partagé la vidéo de décollage, que vous pouvez regarder ci-dessous.

Skymars, en bref

Le projet se déroulait d'octobre 2018 à septembre 2019. Absa, Adrien, Anaïs, Paul, Nicolas, Adèle et Guillaume ont eu 7 mois pour concevoir leur nacelle et pour lancer l’expérience le 11 juin 2019.

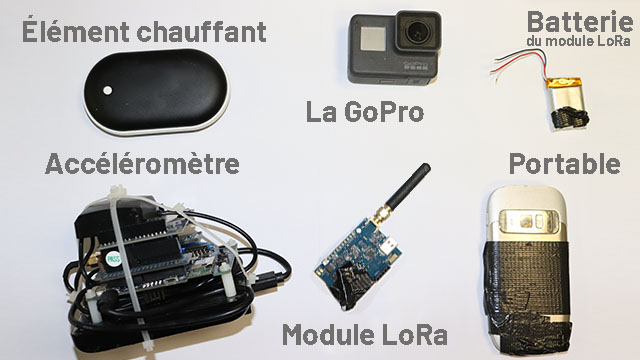

Le Projet Skymars s’était fixé l’objectif d'envoyer une boîte de pétri avec des levures dans la stratosphère, pour mesurer l'évolution des UV selon l'altitude, l’impact de ces derniers sur leurs levures et la qualité de la protection de notre stratosphère contre les UV selon leur intensité. Le matériel électronique était censé leur permettre de suivre le ballon durant un vol de près de 3h à une altitude maximale de 30km, de géolocaliser la nacelle à l'atterrissage et de recueillir des images uniques dans l'espace.